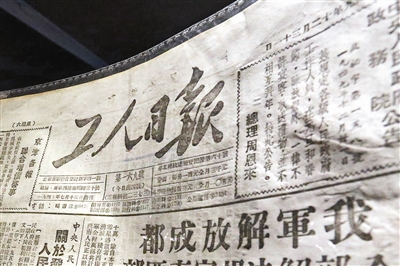

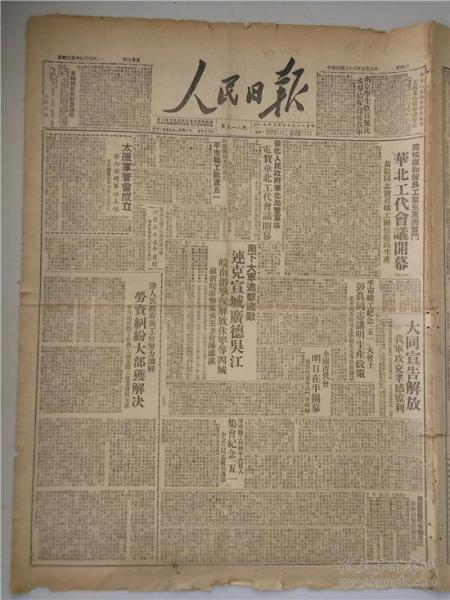

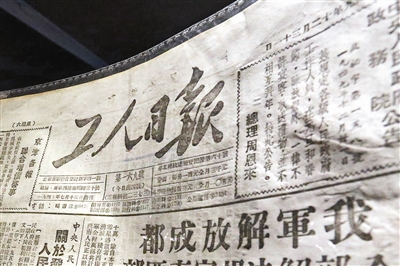

刘家荣收藏的报纸

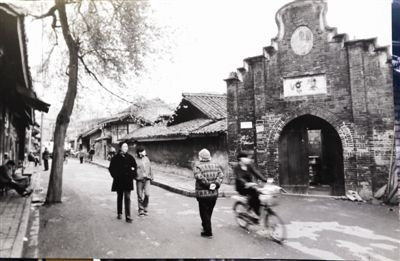

刘孝昌拍摄的成都老照片

8日上午9时30分,成都宽窄巷子东广场,已有游客在排队等候。此时,距离时光博物馆开馆还有半小时;直到中午时分,馆外依然排着长龙。秋日的霏霏细雨,挡不住大家寻找记忆、感恩新时代的热情。

成都商报-红星新闻记者碰到了两位老人,都是资格的“老成都”。他们带来了自己珍藏的旧照片、旧报纸,引来游客们的围观、拍照。而他们也不厌其烦地向大家解释这些资料的传承意义,希望大家能从过去受到启发,更好地奋斗在新时代。

民俗专家刘孝昌:

两张照片见证生活改善

成都新南门一带,原来有三个池塘,池中有莲,分别被称为上莲池、中莲池、下莲池。历经时代变迁,河道辟为街道,成都民俗专家刘孝昌就出生、成长在中莲池街。

他拿出中莲池街的两张老照片,这两张照片分别由他拍摄于上世纪60年代和90年代。他指着照片对大家介绍说,那时中莲池街的街坊还住着老旧的瓦房,自行车、三轮车成为交通运输工具。照片近处,有一堆蜂窝煤,说明这旁边住着一户条件较好的人家,当时一般家庭烧的是柴和“二炭”。这张照片是刘孝昌用徕卡相机拍摄的,这也是他的第一部相机,一位同学挚友相赠。

在他工作以后,自己购买了国产相机,长期使用海鸥牌,拍下了另一张照片。从画面上看到,上世纪90年代,人们明显更时髦,穿着牛仔裤,骑着自行车。随着改革开放的推进,人们的商业意识也越来越强,破墙开店,街道两边都是商户。

刘孝昌还回忆说,上世纪50年代,他和父母、两个妹妹一家五口挤在一个12平方米的小房子里;后来妹妹们出嫁,他又结婚生子,继续着一家五口挤12平方米的日子。居住条件的改善,始于改革开放以后,刘孝昌分了一套40平方米的房子,终于有了一个小家。“我从来没想过现在能住上100平方米的大房子。”

报纸“藏家”刘家荣:

四份报纸铭刻发展历程

刘家荣收藏了数千份旧报纸,在龙泉驿区小有名气。但是,他出生于农民家庭,后来当了煤矿工人,文化程度并不高。在病退以后,他有了时间和精力,开始大量阅读报纸,“恶补”文化知识。在此过程中,他感到文化需要传承,这些报纸都是历史的见证,便开始了收藏之旅。

在时光博物馆的旧报刊栏前,他和儿子展示了自己精心挑选来的四份报纸,并为大家讲述一段段荣耀时刻。

第一份报纸是出版于1949年12月31日的《工人日报》,头版头条报道了《我军解放成都》,来自“新华社西南前线三十日电”。当时报纸使用的还是繁体字,标题从右读到左,文字也是竖排。

第二份报纸是出版于1987年3月10日的《四川日报》,头版的一个豆腐块消息,预告了第二天首届龙泉桃花会(桃花节前身)的开幕。“桃花会让龙泉的桃子出了名。”刘家荣说,桃子销量增加,农民增加了收入,后来才有了农家乐,走上了乡村振兴之路。

第三份报纸是2000年3月23日出版的《人民日报》,头版消息报道了《国家级成都经济技术开发区挂牌》。第四份报纸则报道了2015年“龙泉造”汽车从成都出发,通过蓉欧快铁运往欧洲。“汽车、桃子都是我们的骄傲!”刘家荣说。